「朝起きると、どうも首の調子が悪い…」

「枕をいくつ試しても、しっくりくるものが見つからない」

「階段を上り下りするたびに、膝がゴリゴリと鳴るのが気になる」

横浜市都筑区・仲町台エリアやその近郊にお住まいで、このようなお悩みを抱えていらっしゃる方はいませんか。

枕が合わないと感じる不快感や、ふとした瞬間に鳴る膝の音は、多くの方が経験する身近な問題です。しかし、その原因やご自身の身体で何が起きているのかを正確に理解されている方は少ないかもしれません。

この記事では、寝具と身体の関係、特に「枕と首」、そして「膝の音」に焦点を当て、その基本的なメカニズムから日常生活でできるセルフケアまで、専門的な視点から分かりやすく解説します。

その場しのぎではない、ご自身の身体と正しく向き合うための知識を深めていきましょう。

院長からのメッセージ

柔道整復師

元力士「鷲の海」として、

私自身も怪我と治療院巡りに苦しみました。

だから、あなたの痛みが分かります。

「もう治らない」と諦める前に、

ぜひ一度、ご相談ください。

私が、あなたの「治療院巡りの最後」になります。

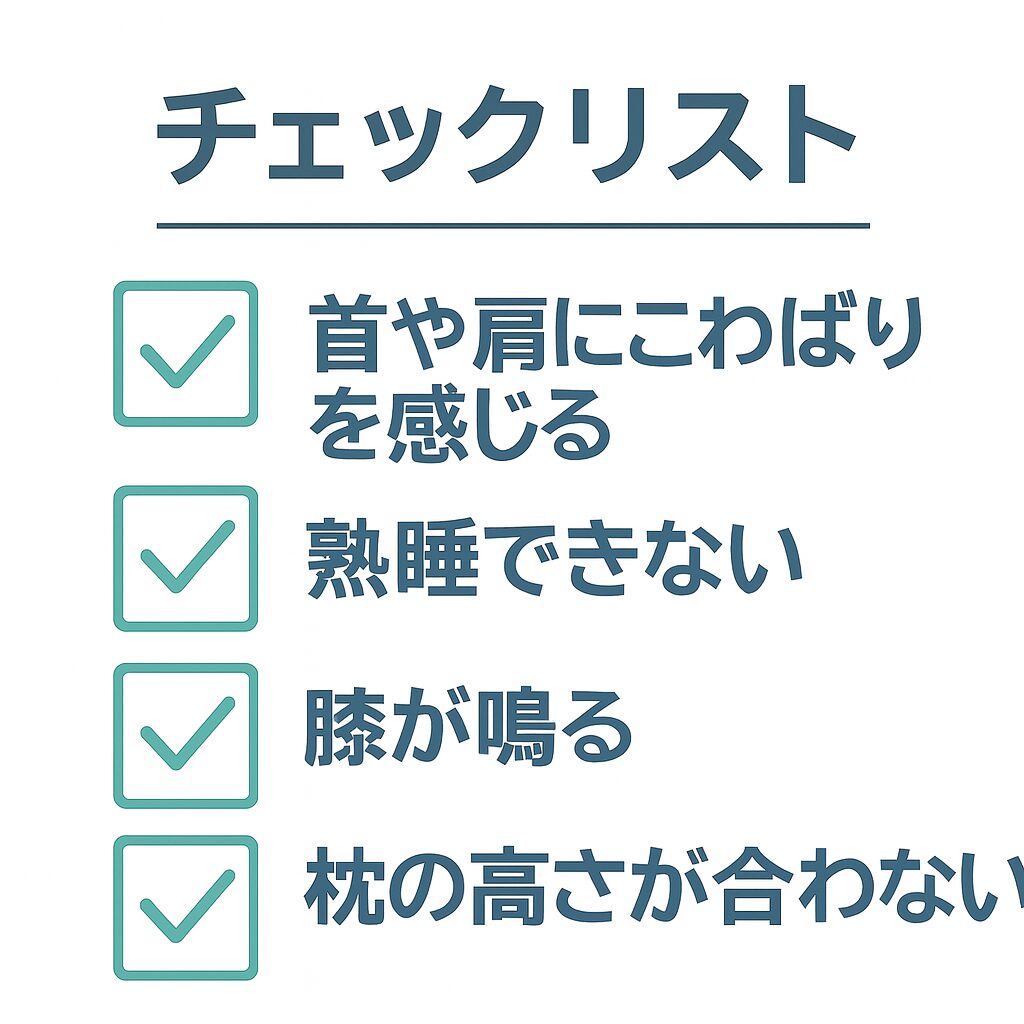

こんなことでお困りではありませんか?

まずは、ご自身の状態をチェックしてみましょう。

一つでも当てはまる項目があれば、この記事がお役に立てるかもしれません。

- 朝、首や肩まわりに痛みやこわばりを感じることが多い。

- 夜中に目が覚めてしまい、熟睡できた感じがしない。

- 横向きで寝ることが多く、枕の高さが合っているか不安だ。

- 立ち上がったり、歩き始めたりする時に膝がポキポキ、ゴリゴリと鳴る。

- 膝の音はするが、特に強い痛みがあるわけではないので、どう対処していいか分からない。

- マッサージに行っても、すぐに元の状態に戻ってしまうと感じる。

これらの悩みは、身体からのサインかもしれません。なぜこのようなことが起こるのか、身体の仕組みから見ていきましょう。

枕の役割と首への影響について

私たちは人生の約3分の1を睡眠に費やすと言われています。その時間を共に過ごす枕が、身体、特に首(頸椎)に与える影響は決して小さくありません。

横向き寝・高すぎる枕が首に与える影響

理想的な寝姿勢は、立っている時と同じように、首の骨(頸椎)が緩やかなS字カーブを保っている状態です。しかし、枕が合わないとこのカーブが崩れてしまいます。

特に注意したいのが、高すぎる枕での横向き寝です。

横向きで寝た際に枕が高すぎると、首が片側に傾いた状態が続き、首から肩にかけての筋肉が常に引き伸ばされてしまいます。

この状態が長時間続くと、筋肉の過度な緊張や血行不良を招き、朝起きた時の首の痛みや肩こりの一因となる可能性があります。

また、枕が合わないと、睡眠中に自然に行われる「寝返り」がスムーズにできなくなります。

寝返りには、体圧を分散させたり、血液の循環を促したりする重要な役割があります。

寝返りが妨げられることで、身体の特定の部分に負担が集中し、不調につながることも考えられます。

不安を解消するために知っておきたい「膝の音」の正体

「ゴリゴリ」「ポキッ」といった膝の音は、不安に感じやすいものですが、音が鳴ること自体が必ずしも異常を示すわけではありません。

膝の“音”と“痛み”は別の場合も

膝関節は、骨、軟骨、靭帯、筋肉などが複雑に組み合わさってできています。

音が鳴る主なメカニズムとしては、以下のようなものが一般的に考えられています。

- 関節内の気泡が弾ける音: 関節を動かした際に関節液内の圧力が変化し、生じた気泡が弾けることで「ポキッ」という音が出ることがあります。

指の関節を鳴らすのと同じ原理です。 - 靭帯や腱が骨に触れる音: 膝を曲げ伸ばしする際に、関節の周りにある靭帯や腱が、骨の出っ張りに引っかかったり、擦れたりして音が出ることがあります。

重要なのは、「痛み」を伴うかどうかです。

多くの場合、痛みや腫れ、動かしにくさなどを伴わない関節音は、生理的な現象であり、過度に心配する必要はないと考えられています。

しかし、もし音が鳴る際に痛みが走る、膝が腫れている、階段の上り下りが辛いといった症状がある場合は、注意が必要です。

なぜ不調は続くのか?日常生活に潜む一般的な原因

枕が合わないと感じる首の不調や、膝の違和感は、寝具や関節そのものだけでなく、日々の生活習慣が大きく影響している可能性があります。

- 長時間の同一姿勢: デスクワークやスマートフォンの操作で、頭が前方に出た姿勢を長く続けることは、首や肩の筋肉に大きな負担をかけます。

- 運動不足: 身体を支える筋力が低下すると、関節への負担が増えたり、姿勢が崩れやすくなったりします。

- ストレス: 精神的な緊張は、無意識のうちに身体をこわばらせ、筋肉の血行不良を招くことがあります。特に首や肩周りは影響を受けやすい部分です。

- 身体の使い方の癖: 脚を組む、片足に重心をかけて立つといった無意識の癖が、身体全体のバランスを崩し、膝などの関節に影響を与えることも考えられます。

これらの要因が複合的に絡み合うことで、不調が慢性化してしまうケースは少なくありません。

日常生活でできる健康管理とセルフケア

ご自身の身体の状態を理解した上で、日常生活に簡単なケアを取り入れてみましょう。

無理のない範囲で続けることが大切です。

お風呂上がりに1分:こわばりを和らげるミニ習慣

血行が良くなっているお風呂上がりは、セルフケアに適した時間です。

- やさしくさする: 首筋から肩先にかけて、手のひら全体でやさしくさすります。

ゴシゴシこするのではなく、皮膚の表面をなでるような感覚で十分です。 - 深い呼吸: 椅子に座るか、仰向けに寝て、鼻からゆっくり息を吸い込み、口からゆっくりと吐き出します。

お腹が膨らんだりへこんだりするのを感じながら、数回繰り返しましょう。

リラックスすることで、身体の余分な力が抜けやすくなります。 - 肩甲骨を動かす: 両肘を軽く曲げ、肩甲骨を中央に寄せるようにゆっくりと胸を開きます。

5秒ほどキープして、ふっと力を抜きます。これを数回繰り返します。

自分に合う枕選びのヒント

高価な枕が必ずしも自分に合うとは限りません。

以下の点を参考に、今お使いの寝具を見直してみてはいかがでしょうか。

- 高さの目安: 仰向けに寝たとき、顎を引いて顔の角度が5度前後の傾斜になり、首のS字カーブの隙間が自然に埋まる高さが一般的です。横向きでは、首の骨が背骨と一直線になる高さを目安にします。

- タオルで調整: 今の枕が低いと感じる場合は、枕の下にタオルを重ねて高さを調整し、数日間試してみるのも一つの方法です。

(セルフケアとして運動を取り入れる際は、スポーツ庁「安全に運動・スポーツを行うポイントは?」なども参考に、ご自身の体調に合わせて行ってください。)

よくあるご質問(FAQ)

オーダーメイド枕は作った方が良いのでしょうか?

オーダーメイド枕は、ご自身の体型に合わせて作られるため、フィットしやすいという利点があります。

しかし、人の身体の状態は日々変化するため、作った時と現在の状態で最適な高さが変わる可能性もあります。

まずは、タオルなどで微調整を試したり、理想的な寝姿勢のポイントを理解したりすることが、枕選びの第一歩として重要だと考えられます。

膝の音を放置していても大丈夫ですか?

先述の通り、痛みを伴わない生理的な音であれば、多くは心配いらないとされています。ただし、音が鳴る頻度が増えたり、だんだん音が大きくなったり、痛みが少しでも出てきたりした場合は、一度専門家にご相談されることをお勧めします。

どんな時に専門家へ相談すれば良いですか?

セルフケアを続けても首や肩の不調が改善しない場合、膝の音と共に痛みや腫れ、動かしにくさがある場合、あるいは自分の身体の状態がどうなっているのかを正確に知りたいと感じた時が、専門家へ相談するタイミングです。

まとめ

枕が合わないと感じる首の不調も、不安にさせる膝の音も、その背景には日々の生活習慣や身体の使い方の癖が隠れていることが少なくありません。

大切なのは、ご自身の身体から発せられるサインに耳を傾け、「なぜそうなっているのか」という原因に関心を持つことです。

身体の状態を正しく把握することで、ご自身に本当に合った枕の選び方や、より効果的なセルフケアの方法が見つかるはずです。

もし、ご自身の身体の状態をより詳しく知り、根本的な原因にアプローチしたいとお考えでしたら、専門家にご相談いただくのも有効な選択肢の一つです。

一人で悩まず、客観的な視点を取り入れることで、快適な毎日への道が開けるかもしれません。

この記事が、横浜市及びその近郊で身体の不調にお悩みの方にとって、ご自身の健康と向き合うきっかけとなれば幸いです。

【柔道整復師 江本 直樹 監修】

その他の記事

健湧接骨院・公式LINE

ご不明な点がありましたら、こちらからお問い合わせください。

↓ ↓

【内部リンク設置案】

- (「■ 枕の役割と首への影響について」セクション内)「首の痛みや肩こりの一因となる可能性があります。同様のお悩みに関する情報にご興味のある方は、**「首の痛みに関する改善例」**もご参照ください。」※リンク先: https://www.kenyu-seikotu.com/case/category/kubi-no-itami/

- (「■ 不安を解消するために知っておきたい「膝の音」の正体」セクション内)「もし音が鳴る際に痛みが走る、膝が腫れているといった症状がある場合は、注意が必要です。膝の不調に関する情報については**「膝の痛みに関する改善例」**のページもご覧いただけます。」※リンク先: https://www.kenyu-seikotu.com/case/category/hiza-no-itami/

- (「■ まとめ」セクション内)「専門家にご相談いただくのも有効な選択肢の一つです。当ウェブサイトでは、皆様から**「よくいただくご質問」**とその回答も掲載しております。」※リンク先: https://www.kenyu-seikotu.com/faq/