出張や旅行での長距離移動後、決まって腰が重だるくなる。

普段の生活で、なぜか片方の足首の外側にばかり体重がかかっている気がする。

このような身体のサインに、心当たりはないでしょうか。

一見すると別々の問題に思えるこれらの不調ですが、

実は身体のバランスの乱れという共通の根っこで繋がっている可能性があります。

私たちの身体は、長時間同じ姿勢でいることや、日々の無意識の癖によって、少しずつバランスを崩していきます。

その小さな歪みの積み重ねが、腰や足首といった特定の部位に疲労や痛みとして現れるのです。

さらに、睡眠の質といった生活習慣も、身体の回復力に大きく影響を与えます。

この記事では、横浜市およびその近郊で、移動や立ち仕事による身体の不調にお悩みの方へ向けて、腰や足首に疲労が溜まるメカニズムを専門的な視点から解説します。

そして、ご自身の身体の状態に気づき、今日から実践できる対策やセルフケアについて詳しくご紹介します。

院長からのメッセージ

柔道整復師

元力士「鷲の海」として、

私自身も怪我と治療院巡りに苦しみました。

だから、あなたの痛みが分かります。

「もう治らない」と諦める前に、

ぜひ一度、ご相談ください。

私が、あなたの「治療院巡りの最後」になります。

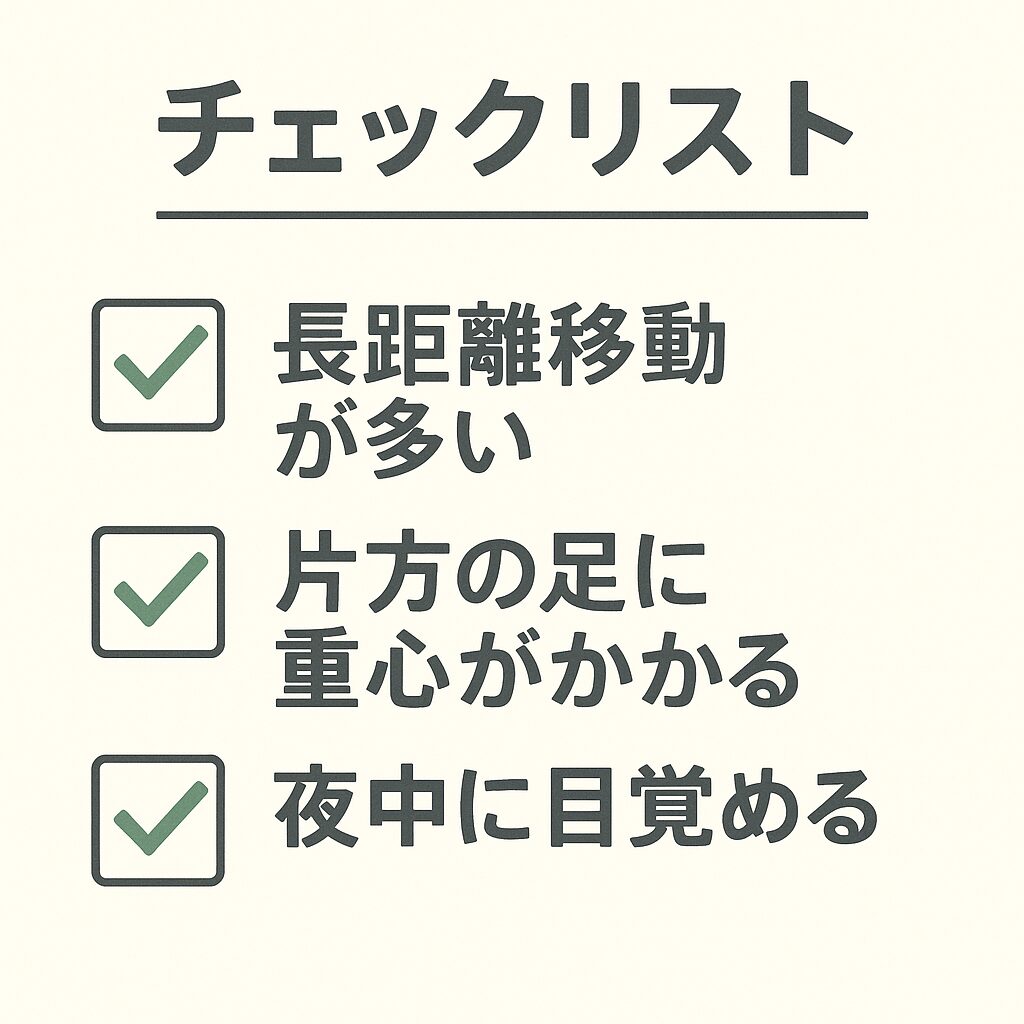

こんなお悩みや気づきはありませんか?

- 新幹線や飛行機、車での移動が続くと、腰が固まったように重くなる。

- 靴の外側、特に右足のソールの減りが早いことに気づいた。

- 立ちっぱなしの時、無意識に片方の足に重心をかけてしまう。

- 寝つきが悪かったり、夜中に目が覚めたりする日が続いている。

- マッサージをしても、すぐに腰や足の疲れが戻ってきてしまう。

これらのサインは、身体のバランスを見直す良い機会かもしれません。

ご自身の身体からのメッセージに、丁寧に耳を傾けてみましょう。

長距離移動が腰に与える影響とセルフケア

長時間座り続けるという行為は、私たちが思う以上に腰へ大きな負担をかけます。

立っている時を100とすると、座っている時の腰への負担は140にもなるといわれています。

特に、新幹線や車のシートのように深く腰掛ける椅子では、

骨盤が後ろに傾き、背中が丸まりやすい「猫背」の姿勢になりがちです。

この姿勢が続くと、腰の骨(腰椎)の間にあるクッションの

役割を持つ椎間板への圧力が偏り、周辺の筋肉は絶えず

引き伸ばされて緊張状態に陥ります。

また、股関節の前面にある筋肉(腸腰筋)や、お尻の筋肉(殿筋群)も

硬く縮こまり、立ち上がろうとした時にスムーズに伸びず、腰痛を引き起こす原因となります。

【移動中・移動後にできるセルフケア】

- 休憩時のストレッチ:

1時間に1回は席を立つか、車を停めて身体を動かしましょう。車外で軽く屈伸をしたり、背伸びをしたりするだけでも効果的です。座ったままできるケアとして、片方の足首を反対の膝に乗せ、上半身をゆっくり前に倒してお尻の筋肉を伸ばすストレッチもおすすめです。 - クッションの活用:

腰とシートの間に丸めたタオルや専用のクッションを挟み、背骨の自然なS字カーブをサポートするだけで、腰への負担は大きく軽減されます。 - 移動後の入浴:

帰宅後はシャワーで済ませず、ぬるめのお湯にゆっくり浸かりましょう。全身の血行が促進され、硬直した筋肉を和らげる助けとなります。

右足首の外体重に気づいたときの早めの対処法

「右足首の外側に体重がかかる」という感覚や、靴の右外側だけが

極端にすり減るという現象は、身体のバランスが崩れていることを示す重要なサインです。

これは単に足首の問題だけでなく、骨盤の歪みや脚長差(左右の脚の長さの違い)など、

身体全体の構造的な問題が背景にある可能性が考えられます。

例えば、骨盤が右に傾いている場合、身体は無意識に

バランスを取ろうとして、右足の外側に重心を置くようになります。

この状態が続くと、足首の関節に常に捻るようなストレスがかかり続けるだけでなく、

その上の膝関節や股関節、そして腰へと負担の連鎖(運動連鎖)が波及していきます。

右の腰ばかりが痛む、右膝に違和感があるといった症状は、

この足首の癖が根本的な原因の一つである可能性も否定できません。

【気づいた時に始めたいセルフケア】

- 足裏の意識改革:

歩く時や立つ時に、意識的に足の裏全体、特に親指の付け根(母指球)にも体重を乗せるように心がけてみましょう。

最初は違和感があるかもしれませんが、身体に正しい重心の位置を再教育することが重要です - アキレス腱・ふくらはぎのストレッチ:

壁に両手をつき、足を前後に開きます。

後ろの足のかかとを床につけたまま、前の膝をゆっくり曲げて、ふくらはぎとアキレス腱を心地よく伸ばしましょう。

足首周りの筋肉の柔軟性を保つことは、正しい重心移動の基礎となります。

不眠や夜の悩みが体調に及ぼす影響とリラックスの工夫

身体の痛みや疲労と、睡眠の質は密接に関係しています。

日中に受けた身体のダメージは、主に睡眠中に分泌される成長ホルモンなどによって修復されます。

しかし、寝つきが悪い、眠りが浅いといった状態では、

この修復プロセスが十分に行われず、翌日に疲労や痛みを持ち越してしまいます。

不眠の原因は様々ですが、精神的なストレスや悩みは、身体を活動モードにする「交感神経」を過剰に働かせます。

本来、夜は身体を休息モードにする「副交感神経」が優位になるべき時間帯です。

しかし、交感神経が高ぶったままだと、筋肉の緊張が解けず、

血行も悪いまま眠りにつくことになり、回復が妨げられてしまうのです。

【心身をリラックスさせる工夫】

- 深呼吸(腹式呼吸):

就寝前に布団の上で、ゆっくりと深い呼吸を繰り返しましょう。

鼻から息を吸ってお腹を膨らませ、口からゆっくりと息を吐ききってお腹をへこませます。

息を吐く時間を吸う時間の倍くらいかけるのがポイントです。この呼吸法は、副交感神経を優位にする効果が期待できます。 - 環境を整える:

寝室の照明を暖色系の間接照明にする、就寝1時間前からはスマートフォンやPCの画面を見ない、

リラックス効果のあるアロマを焚くなど、眠りにつきやすい環境を意識的に作り出すことも大切です。

姿勢バランスを整えることが疲労軽減につながる理由

これまで見てきたように、腰痛、足首への偏った荷重、

そして不眠による回復力の低下は、すべて「身体のバランスの乱れ」という共通のテーマで結びついています。

私たちの身体は、足首という土台の上に、膝、股関節、骨盤、そして背骨が積み木のように積み重なって構成されています。

もし土台である足首の重心が外側にずれていれば、その上の積み木はすべて傾き、

倒れないようにどこかの筋肉が過剰に頑張って支えなければなりません。

この「過剰に頑張っている」部分に、疲労や痛みが集中するのです。

姿勢バランスを整えるということは、この積み木の傾きを修正し、

特定の筋肉や関節にだけ負担がかかる状態を解消するということです。

全身の骨格が適切な位置関係に戻ることで、重力に対して効率よく身体を支えられるようになり、

筋肉の無駄な緊張から解放されます。

その結果、血行が改善し、疲労物質が排出されやすくなるため、根本的な疲労軽減につながるのです。

専門家による身体の評価と自宅でできるメンテナンスの考え方

セルフケアを続けてもなかなか改善しない

あるいは自分の身体がどうなっているのか客観的に知りたい

という場合は、身体の専門家に相談することを検討するのも一つの方法です。

専門家は、痛みが出ている部位だけを見るのではなく、

あなたの立ち方、歩き方の癖、骨盤の傾き、関節の可動域などを

総合的に評価し、不調の根本的な原因がどこにあるのかを探ります。

例えば、「右足首の外荷重」というサインから、その原因が骨盤にあるのか、

あるいは足首自体の問題なのかを見極め、身体全体のバランスを整えるためのアプローチを提案します。

専門家による身体の調整は、いわば「身体のリセット」や「正しい状態への道しるべ」です。

そして、その整った状態をいかに長く維持し、再発を防ぐかという点で

重要になるのが、ご自宅でのセルフケアや意識改革です。

専門家から受けたアドバイスに基づき、

日々の生活の中で正しい身体の使い方を実践していく。

この「専門家による調整」と「自宅でのメンテナンス」の両輪が揃って初めて、

不調の根本的な改善と、疲れにくい身体づくりが実現すると考えられます。

まとめ

- 長時間の座位は腰に大きな負担をかけるため、こまめな休憩とストレッチが重要。

- 足首への偏った荷重は、骨盤の歪みなど全身のバランスの乱れのサインであり、早めの対処が望ましい。

- 睡眠の質の低下は身体の回復を妨げ、痛みを長引かせる要因となるため、リラックスできる工夫が必要。

- 身体全体の姿勢バランスを整えることが、特定の部位への負担を減らし、根本的な疲労軽減につながる。

今回の記事が、ご自身の身体と向き合い、長年の不調の原因に気づくきっかけとなれば幸いです。もし、つらい症状が続く、あるいは悪化するような場合は、我慢せずに医療機関や信頼できる専門家にご相談ください。

【柔道整復師 江本直樹 監修】

その他の記事

健湧接骨院・公式LINE

ご不明な点がありましたら、こちらからお問い合わせください。

↓ ↓