慢性的な首や肩のこり、長時間歩いた後の腰のだるさ…。

多くの人が抱えるこれらの不調を、「いつものことだから」と諦めてしまってはいないでしょうか?

実は、これらの症状は身体の様々な部分が

互いに影響し合った結果として現れる「サイン」であり、

その中心的な役割を担っているのが

「肩甲骨」とそれを取り巻く「姿勢」のバランスです。

私たちの身体は、足元から頭のてっぺんまで、まるで一つの精巧な建造物のように連動しています。

足首の小さな癖や過去の怪我が、巡り巡って肩甲骨の位置をずらし、最終的に首のこりとして感じられることも少なくありません。

この記事では、横浜市およびその近郊で、原因の分からない身体の不調にお悩みの方へ向けて、肩甲骨と姿勢のバランスがいかに重要であるかを専門的な視点からお伝えします。

ご自身の身体と向き合い、日常の負担を根本から見直すための一助となれば幸いです。

院長からのメッセージ

柔道整復師

元力士「鷲の海」として、

私自身も怪我と治療院巡りに苦しみました。

だから、あなたの痛みが分かります。

「もう治らない」と諦める前に、

ぜひ一度、ご相談ください。

私が、あなたの「治療院巡りの最後」になります。

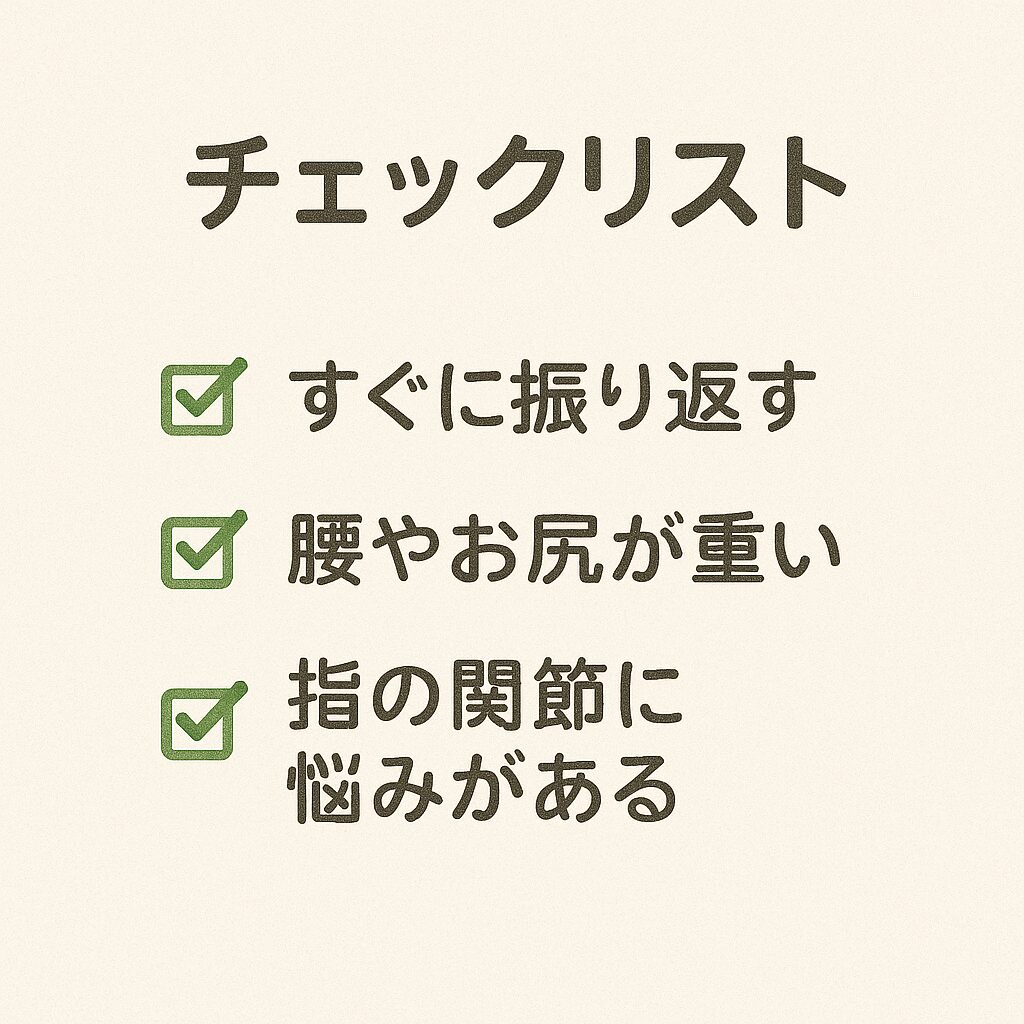

こんなお悩みや癖、ありませんか?

- マッサージを受けても、すぐに首や肩のこりがぶり返してしまう。

- 長時間電車で立っていたり、少し早足で歩いたりすると、腰やお尻のあたりが重くなる。

- 左右の足で、靴のソールの減り方が違うことに気づいている。

- 過去に足首を捻挫したことがあり、今でも時々不安定な感じがする。

- 指の関節(ヘバーデン結節など)に悩みがあり、無意識に手をかばうような動作をしてしまう。

これらの項目に心当たりがある方は、

身体のバランスが崩れ始めているサインかもしれません。

慢性的な首・肩こりは姿勢や動作のクセが原因?

多くの方を悩ませる首や肩のこりの根本的な原因は、多くの場合、肩甲骨の不適切な位置、すなわち「姿勢の崩れ」にあります。

肩甲骨は、背中の上部に位置する三角形の骨で、肋骨の上を滑るように動くことで、腕や肩の自由な動きを可能にしています。

いわば、腕と体幹をつなぐ「中継地点」のような重要な役割を担っています。

しかし、デスクワークやスマートフォンの長時間利用などで、頭が前に出て背中が丸まる「猫背」の姿勢が続くと、肩甲骨は本来の位置から外側に引き離され、背中に張り付いたような状態になってしまいます。

すると、肩甲骨周りの筋肉は常に引き伸ばされて緊張し、血行が悪化します。

特に、首から肩にかけて付着している僧帽筋などの筋肉に過剰な負担がかかり続けることが、慢性的なこりの直接的な原因となるのです。

また、いつも同じ側でカバンを持つ、PCのモニターが左右どちらかに寄っているといった日常的な動作の癖も、左右の筋肉のアンバランスを生み、肩甲骨の位置を偏らせる一因となります。

長時間通勤や早歩きが腰や臀部に与える負担

首や肩の問題が、実は下半身の使い方の影響を受けている、というと意外に思われるかもしれません。

しかし、身体は足元から頭まで連動する「運動連鎖」という仕組みで動いています。

例えば、毎日の長時間通勤や、乗り換えで急ぐ際の早歩き。

この時、本来であればお尻の筋肉(臀筋群)が力強く働き、地面を蹴り出す推進力を生み出すのが理想的な歩き方です。

しかし、姿勢が崩れて骨盤が後ろに傾いていると、お尻の筋肉がうまく使えず、代わりに腰や太ももの裏の筋肉(ハムストリングス)が過剰に頑張ってしまいます。

この「腰で歩く」ような状態が続くと、腰やお尻の筋肉には絶えず疲労が蓄積し、重だるさや痛みの原因となります。

そして、土台である骨盤周りが不安定になることで、その上にある背骨のバランスも崩れ、結果として肩甲骨の位置が乱れ、肩こりや首の痛みを助長するという悪循環に陥るのです。

過去の怪我やヘバーデン結節対策が足首の左右差に影響することも

身体のバランスの乱れは、さらに土台である「足元」に原因が潜んでいるケースも少なくありません。

・過去の足首の捻挫

大したことはなかったと思っていても、一度足首を捻挫すると、関節の位置を感知するセンサー(固有受容器)の機能が低下することがあります。

すると、足首が不安定になり、身体は無意識にその不安定さをかばうように、重心の位置をずらしたり、歩き方を変えたりします。

この代償動作が、数年、数十年という長い時間をかけて膝や股関節、骨盤へと歪みを伝播させ、最終的に全く関係ないと思われた上半身の不調につながることがあります。

左右の足首の動きに差があると感じる方は、過去の怪我の影響を考慮する必要があるかもしれません。

・ヘバーデン結節など指の悩みからの影響

ヘバーデン結節は、指の第一関節(DIP関節)に変形や痛みが生じる状態であり、整形外科などでの適切な診断と管理が必要です。

ここではその治療について述べるものではありませんが、身体の連動という観点から見ると、指の痛みも全身のバランスに影響を与える可能性があります。

例えば、痛みを避けるために無意識に指のかばった使い方をすると、手首や肘、肩の筋肉の使われ方が微妙に変化します。

その小さな変化が腕の振りを変え、歩行時のバランスに影響し、最終的に足首の左右差につながる、といったことも理論的には考えられるのです。

これは、身体がいかに繊細なバランスの上に成り立っているかを示す一例です。

正しいストレッチとセルフチェックの方法

ご自身の身体のバランスがどうなっているのか?

まずは簡単なセルフチェックで確認してみましょう。

【簡単セルフチェック】

鏡の前にまっすぐ立ち、力を抜いてリラックスします。

両肩の高さに左右差はないでしょうか?

あるいは、腰骨の最も高い位置に両手を当ててみて、その高さに違いはないかを確認してみましょう。

また、靴底の減り方をチェックし、左右で極端な違いがないかを見るのも有効な方法です。

【肩甲骨周りをほぐす壁ストレッチ】

猫背や巻き肩で硬くなりやすい胸の筋肉を伸ばし、肩甲骨を動きやすくするためのストレッチです。

- 部屋の角や、壁の出っ張った部分を利用します。

- 両肘を90度に曲げ、肩の高さで壁に両方の前腕をつけます。

- そこから片足を一歩前に踏み出し、ゆっくりと体重を前にかけていきます。

- 胸の中央から両腕の付け根にかけて、心地よく伸びているのを感じながら、20~30秒深呼吸を続けます。

- 痛みを感じるほど強く伸ばさず、気持ちの良い範囲で行うのがポイントです。

専門家と目指す、バランスの取れた身体とは

セルフチェックやストレッチは、ご自身の身体に関心を持ち、コンディションを整える上で非常に重要です。

しかし、長年の癖や過去の怪我に起因する複雑なバランスの乱れは、ご自身だけで原因を特定し、根本的に改善するのが難しい場合もあります。

身体の専門家は、あなたの「首がこる」という主訴だけに着目するのではなく、

なぜそこに負担が集中してしまうのか、その根本原因を探る「身体の探偵」のような役割を担います。

歩き方の癖、骨盤の傾き、足首の硬さ、そして肩甲骨の動きなどを多角的に評価し、不調の背景にある「運動連鎖の滞り」を読み解いていきます。

専門家と目指す「バランスの取れた身体」とは、単に見た目がまっすぐであるということだけではありません。

全身の関節や筋肉が協調して効率よく働き、特定の場所に過剰な負担がかかることなく、しなやかに動ける状態を指します。

それは、日常の動作が楽になり、疲れにくく、怪我をしにくい、回復力の高い身体です。

そのような身体の状態を手に入れるためには、専門家による定期的な客観的評価と、それに基づいた適切な身体の調整、そして日々のセルフケアを両輪で進めていくことが理想的と言えるでしょう。

まとめ

- 慢性的な首・肩こりの多くは、肩甲骨の位置の乱れ、すなわち姿勢の崩れが根本原因。

- 腰や臀部の疲労は、歩き方の癖が原因で、その影響は上半身にも及ぶ。

- 過去の足首の怪我や、指の不調をかばう動作など、意外な原因が全身のバランスを崩している可能性がある。

- 簡単なセルフチェックとストレッチで、まずはご自身の身体の状態に気づくことが第一歩。

私たちの身体は、日々の生活の積み重ねを正直に映し出す鏡です。もし、長引く不調の原因が分からずにお悩みであれば、一度「肩甲骨」と「姿勢」という視点から、ご自身の身体全体を見つめ直してみてはいかがでしょうか。そして、必要であれば専門家の力を借りることも、健康な未来への賢明な選択です。

【柔道整 復師 江本直樹 監修】

その他の記事

健湧接骨院・公式LINE

ご不明な点がありましたら、こちらからお問い合わせください。

↓ ↓