仕事、家事、育児、介護…

忙しい毎日を送る中で、ご自身の心や体のことを後回しにしてしまってはいませんか?

「少しくらいの不調は当たり前」

「休んでいる時間があったら、やるべきことを片付けたい」

そう考えて無理を重ねた結果、

心身が悲鳴を上げてしまう方は少なくありません。

私たちの心と体は、

気づかないうちに様々なストレスを蓄積し、

倦怠感や痛み、

時には思いがけない身体反応としてサインを送っています。

季節の変わり目に感じる不調や、

日常生活の何気ない動作の中に、

そのヒントは隠されています。

この記事では、横浜市およびその近郊で、

日々の忙しさに追われながらも

心身の健康を願う方々へ向けて、

ご自身のストレス反応に気づくことの重要性を専門的な視点から解説します。

そして、自分自身を大切にし、

健やかな毎日を送るための

具体的な工夫や考え方をご紹介します。

院長からのメッセージ

柔道整復師

元力士「鷲の海」として、

私自身も怪我と治療院巡りに苦しみました。

だから、あなたの痛みが分かります。

「もう治らない」と諦める前に、

ぜひ一度、ご相談ください。

私が、あなたの「治療院巡りの最後」になります。

こんな我慢や思い込み、ありませんか?

- 多少の痛みや凝りは

「いつものこと」だと諦めてしまっている。 - 自分の体調よりも、

家族や仕事のスケジュールを優先するのが当たり前になっている。 - 天気が悪いと

頭痛や古傷の痛みが起きるが、体質だから仕方ない

と思っている。 - 忙しい時に限って、

急に体がこわばったり、

手元が震えたりすることがある。 - 専門家に見てもらうほど

ではない、と自己判断で

不調を放置してしまっている。

もし一つでも当てはまるなら、

それはあなたの心と体が

「もっと自分に注目してほしい」

と送っているサイン

かもしれません。

病院リハビリが取り合い状態…自分の体を後回しにしないために

近年、

医療現場ではリハビリテーションを必要とする方が増え、

希望する日時に予約を取ることが

難しいという話を

耳にする機会が増えました。

これは、高齢化だけでなく、

様々な要因が絡み合った

社会的な課題の一つです。

このような状況は、

私たちに一つの重要な

問いを投げかけています。

それは、

「深刻な状態に陥る前に、自分でできることはないだろうか?」

ということです。

多くの痛みや不調は、

いきなり発生するわけでは

ありません。

日々の小さな負担や、

見過ごしてきた

身体のサインが積み重なり、

やがて大きな問題と

なって現れるケースが

ほとんどです。

リハビリが必要になるほどの

状態になってから

慌てるのではなく、

その手前の「未病」の段階で

自分の身体の変化に気づき、

プロアクティブ(主体的)に

ケアを始めること。

この「予防」や

「メンテナンス」

という視点が、これからの時代、

ますます重要になってくる

と考えられます。

自分の体を後回しにしない

習慣こそが、

将来の健康を守るための

最も賢明な投資と言えるでしょう。

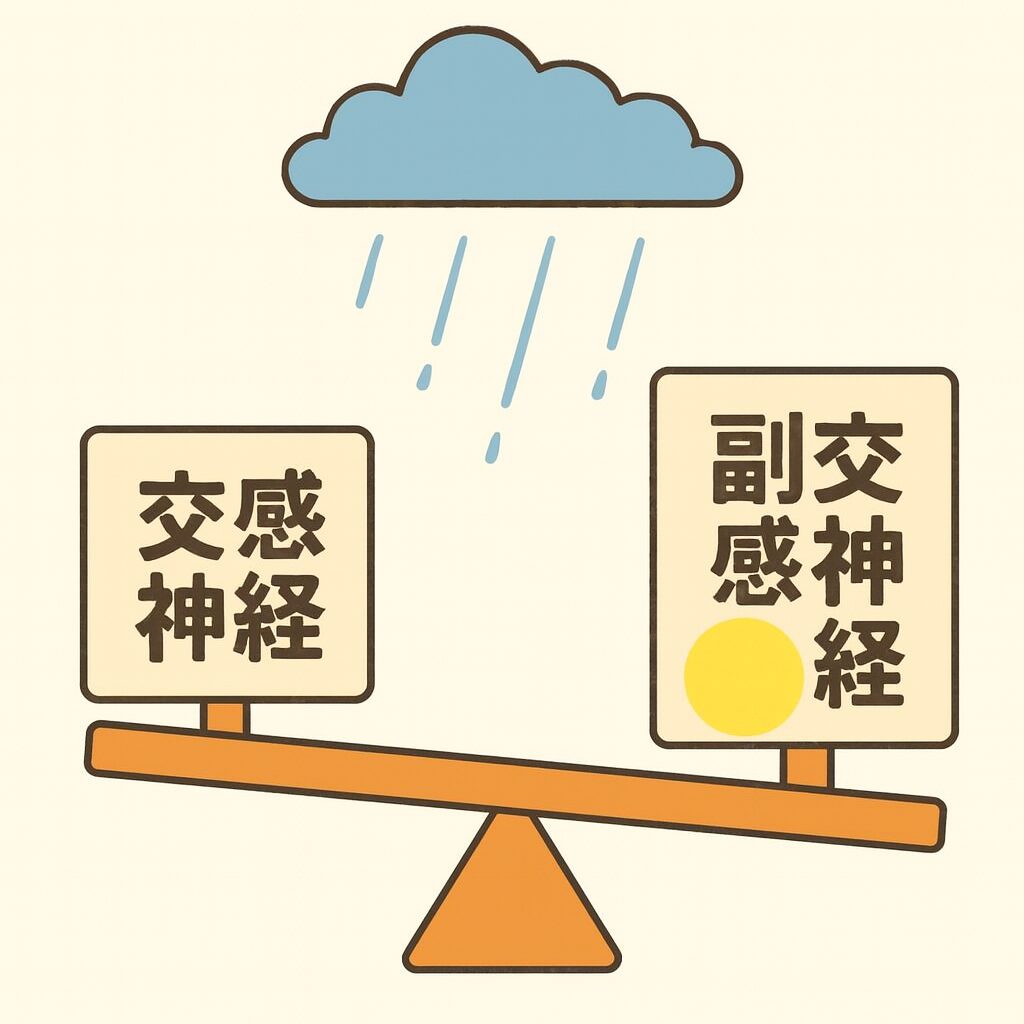

季節の変化や天候が体調に与える影響

「雨が降る前になると、頭が重くなる」

「季節の変わり目は、いつも体調を崩しやすい」

といった経験は、

決して気のせいではありません。

私たちの身体は、

気圧や気温、湿度といった

外部環境の変化に

敏感に反応しています。

特に、気圧の変動は

自律神経のバランスに

影響を与えやすいとされています。

自律神経は、

身体を活動的にする

交感神経と、

リラックスさせる

副交感神経から

成り立っていますが、

気圧が低下すると、

このバランスが

乱れやすくなります。

その結果、

血管の収縮や拡張がうまくいかなくなり、

頭痛やめまい、

倦怠感、

古傷の痛みといった、

いわゆる

「天気痛」や

「気象病」と

呼ばれる症状を

引き起こすことがあるのです。

また、夏から秋へと

移り変わる

この時期(2025年8月現在)は、

日中と朝晩の寒暖差が

大きくなり、身体が

対応しきれずに

自律神経が

疲弊しがちです。

夏の間に蓄積した

冷房による冷えや、

暑さによる疲労も相まって、

体調を崩しやすい

時期と言えます。

天候や季節のせいに

すると諦めるのではなく、

「こういう時期は

身体が敏感になっている」と理解し、

いつもより意識的

に休息をとったり、

身体を温めたりといった

工夫をすることが大切です。

掃除や家事に追われても身体を壊さない工夫

日々の掃除や洗濯、

料理といった家事労働は、

終わりが見えにくく、

同じ姿勢や動作を

繰り返すことが多いため、

知らず知らずのうちに

身体へ大きな負担

をかけています。

特に、前かがみの姿勢は腰に、雑巾掛けは膝や手首に、高い場所の掃除は首や肩に負担が集中しがちです。

「やらなければいけない」

という義務感から、

つい自分の身体の限界を

超えて頑張ってしまう方

も多いのではないでしょうか?

しかし、家事を

長く健やかに続けるためには、

身体を壊さないための

「工夫」と

「賢い手抜き」

が不可欠です。

- 道具を活用する:

床の拭き掃除は、

膝をついて行うのではなく、

柄の長いフロアワイパーやスチームクリーナーを使いましょう。

高い場所のホコリ取りも、

伸縮するタイプのモップを使えば、首や肩への負担を減らせます。 - 動作を意識する:

床の物を拾う時は、

腰から曲げるのではなく、

膝を曲げて腰を落とす「スクワット」のような動きを

意識します。

重いものを持ち上げる際は、

荷物を体に引き寄せ、

お腹に力を入れてから持ち上げましょう。 - タスクを分割する:

「休日にまとめて大掃除」

ではなく、

「月曜はトイレ、火曜は洗面所」というように、

タスクを細かく分割し、

一日あたりの負担を減らします。

完璧を目指さず、

「今日はここまで」

と割り切る勇気も大切です。

突然の硬直や手の震えはストレスのサインかもしれない

プレゼンの前や、

重要な判断を迫られた時など、

極度の緊張状態に

置かれた際に、

急に手や声が震えたり、

身体が石のように

硬直してしまったりした

経験はありませんか?

これらは、心と体が

過剰なストレスに

反応して引き起こす、

典型的な身体反応の一つです。

強いストレスを感じると、

私たちの脳は危険を察知し、

交感神経を最大限に

活性化させます。

これは、外敵から身を守るための「闘争・逃走反応」と呼ばれる原始的な防衛本能です。

この時、筋肉は瞬時に

動けるように極度に緊張し、

心拍数や呼吸が速くなります。

この急激な身体の変化が、

震えや硬直として現れるのです。

通常は、ストレスの原因が去れば、副交感神経が働いて身体はリラックスした状態に戻ります。

しかし、慢性的なストレスにさらされ続けていると、

この切り替えがうまくいかず、

常に身体が緊張した状態になってしまうことがあります。

もし、特に緊張する場面でも

ないのに、このような症状が

頻繁に起こる場合は、

ご自身が気づいている

以上に心身が疲弊しているサインかもしれません。

【重要】

ただし、手の震えや身体の硬直は、ストレス以外の様々な医学的な原因によっても引き起こされます。

自己判断は非常に危険ですので、

このような症状が続く場合は、

必ず神経内科などの医療機関を受診し、正確な診断を受けてください。

専門家との対話と日常でバランスを取り戻すヒント

自分の身体から

発せられる様々なサインに

気づいても、

それらが何を意味し、

どう対処すれば良いのか分からなくなることもあるでしょう。

そんな時、身体の専門家

との対話は、絡まった糸を解きほぐす手助けとなります。

専門家は、あなたの痛みや不調という「点」だけを見るのではなく、

生活習慣、仕事内容、

ストレスレベル、身体の使い方の癖といった様々な情報を繋ぎ合わせ

「線」や「面」として全体像を捉えようとします。

例えば、

「天気が悪い日の頭痛」と

「家事の際の腰痛」、

「仕事のプレッシャーによる手の震え」が、

実は「自律神経の乱れ」

という共通のテーマで結びついている可能性を探ります。

このような対話を通じて、ご自身の身体の状態を客観的に理解することは、漠然とした不安を和らげ、回復への第一歩を踏み出すきっかけとなります。

【日常でバランスを取り戻すヒント】

- 5分間の「何もしない」時間を作る:

1日に一度、意識的にスマートフォンやPCから離れ、

ただ窓の外を眺めたり、温かい飲み物を飲んだりする時間を作りましょう。

思考を停止させ、感覚を休ませることが、自律神経を整える助けになります。 - 自分の「快・不快」に敏感になる:

「この椅子は座り心地が悪い」

「この靴を履くと足が疲れる」

といった、小さな不快感を見過ごさないようにしましょう。

その一つ一つを快適なものに変えていくことが、

ストレスの総量を減らすことにつながります。

まとめ

- 自分の身体を後回しにせず、

不調が深刻化する前の

「予防」と「メンテナンス」

が重要。 - 季節や天候の変化は

自律神経に影響を与えやすいため、変化を理解し、身体をいたわることが大切。 - 日々の家事は、

道具の活用や動作の工夫で、

身体への負担を大幅に減らすことができる。 - 突然の身体の硬直や震えは、

過度なストレスのサインである可能性も。

ただし、医療機関での鑑別が最優先。

忙しい日々の中でも、

ふと立ち止まり、

ご自身の心と体の声に耳を澄ませる時間を持つこと。

それが、健やかで充実した

毎日を送るための、

何よりの秘訣です。

つらい症状や不安が続く場合は、

一人で抱え込まず、

信頼できる医療機関や

専門家にご相談ください。

【柔道整復師 江本直樹 監修】

その他の記事

健湧接骨院・公式LINE

ご不明な点がありましたら、こちらからお問い合わせください。

↓ ↓